好好的牙齿,为啥说拔就拔?!

富饶

富饶

许多人去看牙的首要原因是牙疼,患有牙周炎的朋友们不但牙痛较少出现,而且牙齿外观也通常不像龋齿那样会发黑,所以极易被忽视而错失治疗机会,患者通常是在牙齿无法保留已成事实的时候才知道真相。因此,我们想不“追悔莫及”就必须重视牙周炎,一旦发现及早治疗。

口腔卫生状况较差,牙结石较多;

牙龈发炎,早期表现为发红、肿胀、质地松软和易出血,晚期则表现为牙龈萎缩;

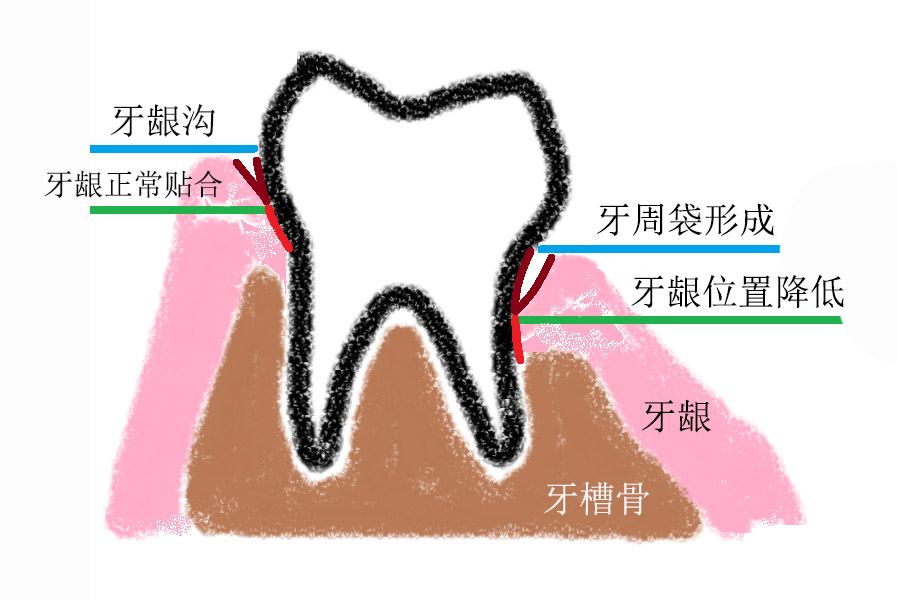

牙周袋形成,即牙龈与牙颈部甚至牙根部的牙面分离,两者之间有脓液流出,口臭明显;

牙槽骨吸收,与牙龈萎缩共同造成牙根暴露,由此引起牙齿敏感、食物嵌塞;

牙齿松动移位,这是牙槽骨吸收到一定程度的结果,可产生牙齿的伸长和咀嚼无力的感觉。

这些特征的顺次出现,正是牙周炎日益加重的体现,也是导致牙齿最终无法保留的根本原因。

正常的牙龈,就像一张“贴膜”,环绕并且紧贴牙齿,同时在上方形成浅沟(牙龈沟),良好的边缘封闭性使牙龈可以有效地抵抗细菌的侵入。

然而,当牙龈发炎的时候,边缘开始变得肿胀、松软,并且与牙齿的贴合程度也开始降低。随着炎症的加重,在牙菌斑和牙结石的不断进攻下,导致牙龈与牙面不断剥离,彼此之间的浅沟越来越深,最终变成了包绕在牙齿周围的口袋。

有了这个藏污纳垢的口袋,牙菌斑和牙结石变得更加肆无忌惮。

牙菌斑和牙结石是目标不仅在于击退牙龈,更在于摧毁牙槽骨。

在炎症环境的长期作用下,牙槽骨开始进入“自残”模式——发生病理性吸收。牙槽窝边缘部分的牙槽骨,原本像山峰一样高耸——专业上称之为“牙槽嵴”,本为牙齿的坚实依靠,此时却会逐渐被夷为平地。

而医生判定牙周炎严重程度的标准和依据之一就是看牙槽骨的吸收程度。

牙齿是否稳固,取决于两方面:一是,牙根插入牙槽骨的深度。很显然,牙根插得越深,牙齿就稳固。二是,牙根的辅助固定装置是否有效。什么是牙根的辅助固定装置呢?它的专业名称是牙周韧带。它如同绳子一般把牙齿拴在牙槽骨上。牙周炎发生时牙周韧带也会受炎症波及而发生断裂。

牙槽嵴这个靠山没了,牙周韧带的牵绊也没了,失去两大重要支柱的牙齿只能独享寂寞、自我放飞了。

判断牙齿是否保留的最直接的方法就是给牙齿拍个片子,然后根据牙槽骨吸收的程度来决定牙齿是否可以保留,通常牙槽骨已经发生重度吸收的牙齿很难逃脱被拔除的命运。

由于同一个口腔里不同牙齿的牙周炎情况各异,程度有轻有重,通常医生在给牙周炎患者进行牙周治疗前会拍摄所谓的“全景片”(X线检查),通过这个方式确定每颗牙齿的治疗方案。

因为很多人都懂得假牙再好也不如真牙的道理,认为即使是患牙也不应拔除。然而牙周炎程度非常严重,该拔除的牙齿不及时拔掉,则可能是祸患。

一方面,某些治疗方法或许可以适度改善牙槽骨吸收的情况,但却仅限于病变程度相对轻微的病例,牙槽骨一旦发生吸收便不会再恢复正常。

另一方面,有牙周炎的患牙,还是感染的重灾区。如果置之不理,患牙不但不能派用场,而且会成为感染的发源地,进而可能会影响全身健康。

本文系约健康平台首发文章,未经授权,请勿转载。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与约健康平台立场无关,欢迎读者共同探讨。

富饶主讲

富饶主讲

夏乐敏主讲

夏乐敏主讲

京公网安备 11010502032679 号

京公网安备 11010502032679 号